福井でキャンプ! 『実際どうなの? イマドキ、アウトドア事情。はじめてのキャンプ。』月刊ウララ5月号特集より

2021/05/17

キャンプノススメ。

キャンプはいろんな形がある。一人、二人、大勢と。そこに優劣はなく、それぞれに楽しさがある。つまりキャンプはすべての人が楽しめる、ということ。

子どもの教育にも優れているキャンプ体験。

朝倉さんは小さい頃から自分で竿を作って釣りを楽しみ、冬になればスノーボードに出かける根っからのアウトドア派。

初めてのキャンプは意外と社会人になってからのこと。バーベキューの流れから野宿することになり、ブルーシートを張って屋根代わりに。火を焚いて一晩中飲み明かしたこの経験が、キャンプへと駆り立てていった。

「解放された気分というか、まるで日本にいないような感覚が良かったんです」。

朝倉さんにとってのキャンプの本質は“ブッシュクラフト”。大自然の中で生活の知恵を駆使して過ごすこと。「やっぱりキャンプは火を楽しむものだと思います。大自然の中だから動物も出ますが、火は人間だけが持つもの。火を焚くと動物も寄ってきません」。

仲間ができ、結婚して、子どもが生まれ、環境が変わっても生活の中にキャンプはある。ファミリーキャンプはブッシュクラフトで味わえないことも。「奥さんにしてみれば薪割りなんて経験したことがないから新鮮で楽しんでくれています。それにキャンプでは料理を僕が担当するので、奥さんの自由な時間を確保してあげられます」。

そして子どもたちにはかなり情操教育に繋がっているという。何が大丈夫で何が危ないのかの判断ができ、24時間を外で過ごすことは、日の流れや空気の流れを身をもって感じることができる。すべてが揃っていない中でどう考えるか、そういった経験は確実に子どもの成長につながる。「日常ならばやらせてもらえないことも、キャンプならばやらせてくれる。役割を担ってもらうことで子どもは学習していきます。普段の生活がどれほど便利なのか、水の出しっぱなしなど、生活の“もったいない”部分も気付かせてくれます」。

さらに友人の子どもからキャンプの誘いが来るなど、ファミリーキャンプを仲間と共に楽しむ。「毎年行けば子供の成長も見れますし、親心が沸いてきます。中高生になると気恥ずかしさから親との行事は付いてこないですが、キャンプだけは違うな、と感じます」。

月刊ウララ5月号(582円+税)の巻頭は『はじめてのキャンプ』。『イマドキ、アウトドア事情』をご紹介。書店、コンビニ、通信販売で好評発売中です。ぜひご覧ください。

日々URALAからのお知らせをLINEで受け取れます!

こちらも読まれてます

最新の記事はこちら

ふくいローカルフードプロジェクト/レモン加工技術研修会

2025/11/07

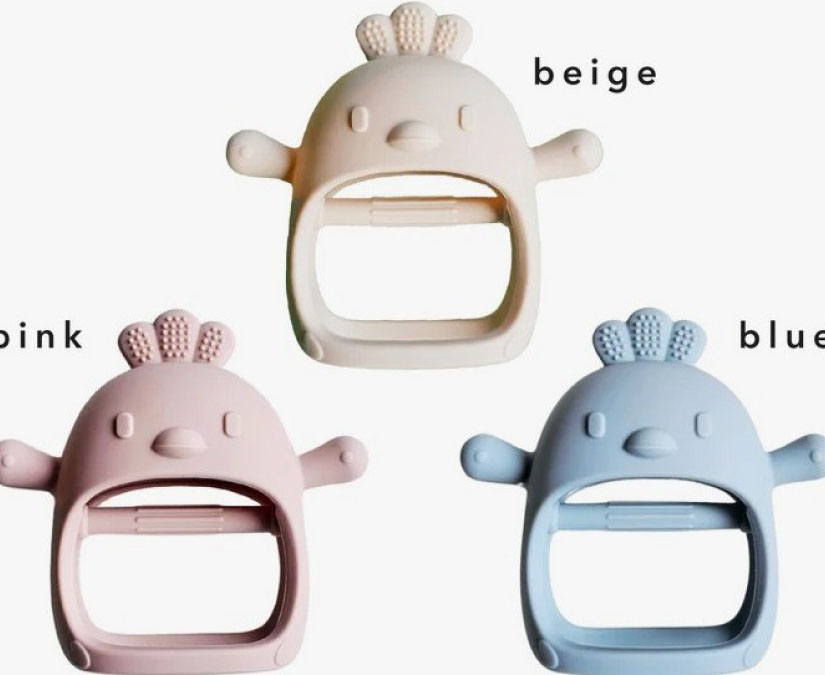

SNSで話題の歯固め「かみかみチキン」|Berpy(バーピー)

2025/11/04