いよいよ本格シーズンを迎えた「越前がに」。“福井の冬の味覚”という印象が強いですが、越前がにがどのように生まれ育ち、どのようにして食卓に届くのかを考える機会はあまりないのでは?

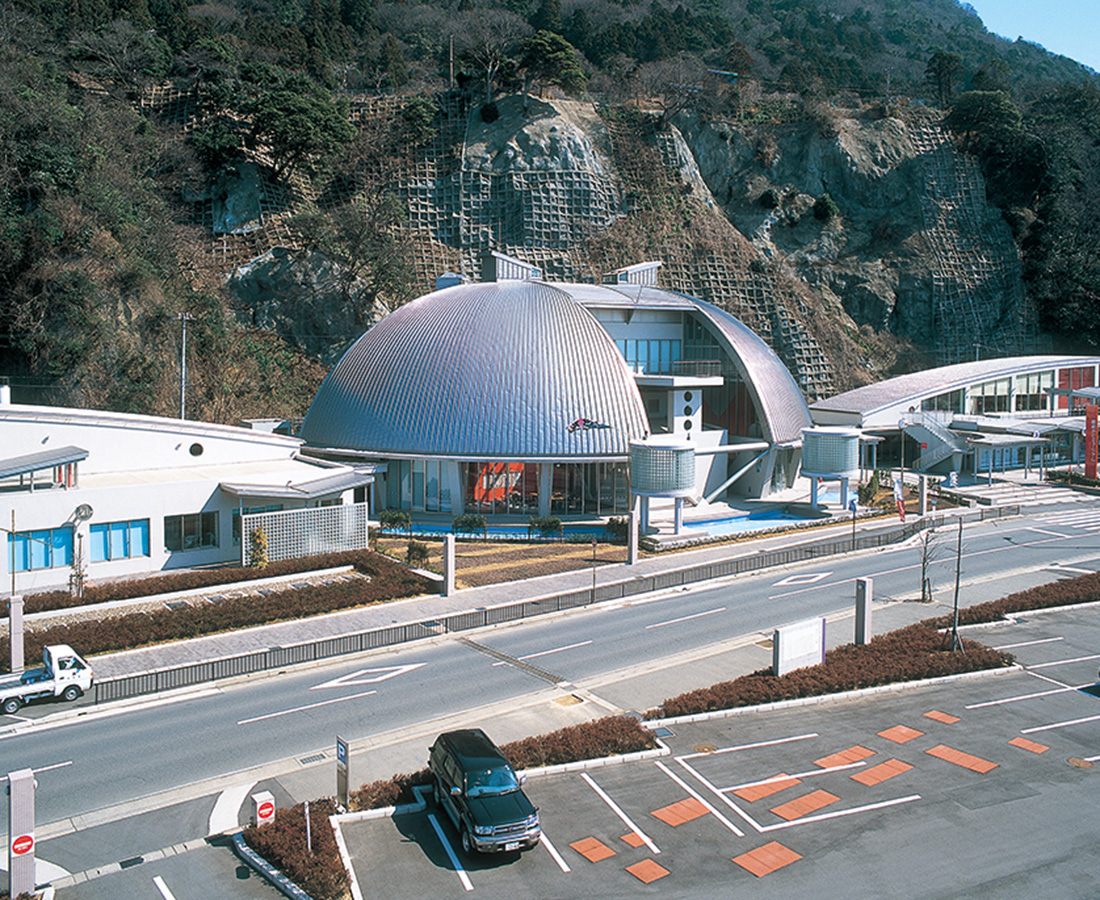

越前がにの水揚げ港の一つ・越前町にある『越前がにミュージアム』は、カニの生態や漁の文化に関することなど、 “食べる”とは違った視点で学ぶことができます。毎年カニの時期には県内外から“カニのことを勉強してから食べたい”という人が訪れるそう。過去にはTVのロケで有名芸能人も来たみたいですよ! ミュージアムスタッフの山口さんのガイドのもと、越前がにのアレコレを学んできました。

もちろん黄色のGIタグ付きです

ミュージアムは3階建て。まずはエレベーターで3階まで上り、3階→2階→1階の順に進みます。建物を海に見立てていて、3階は地上、2階は水深50~100m、1階は越前がにが生息する水深300mのゾーンを表現。地上から越前がにの住む深海へ下りながら見学できるような造りです。エレベーターから降りたら、“越前がにワールド”の始まりです!

3階には、越前がにとその仲間たちの生態、さらに、「ヤマガン」(※最終脱皮が終わっていないオスのズワニガニ)といった地元ならではの呼び方や漁の決まりが書かれたパネルなどが展示されています。福井でファンの多い「水ガニ」(※脱皮直後のカニのこと)はお隣の石川県や京都府では漁獲禁止だそうです。ちなみに、水分が多く、食べるときに「ズボッ」いう音がでることから「ズボガニ」という名前でも親しまれています。

2階に来てまず目に入るのが、吹き抜けの大きなジオラマ! 地上から、越前がにの住む深海を再現しています。

場内にはその頃に浜で歌われていた唄が響きます

2階から見えるのは、地上から、太陽の光が届く水深50m、そして水深100mほどの暗い場所。越前がにはそれよりももっと深いところにいます。

この階には、カニ漁の歴史や現在の取り組みについて学べる「かに漁今昔」のコーナーがあります。そこでひと際目立っていたのが漁船を引き上げるための「轆轤(ろくろ)」。今はモーターを使いますが、以前は小さな子どもからおじいちゃん・おばあちゃんまで、家族みんなで轆轤を回し、漁を助けていました。江戸時代から、昭和40年代頃まで使われていたそうです。意外と最近まで使われていたんですね。

現在、カニを守るためにさまざまな漁業規制が設けられています。例えば、甲羅幅が9cm未満のオスのカニや卵を持っていないメスのカニは未熟であるため、獲ってはいけないと決められています。また、カニ漁の禁止区域を示すブロックが海底に置かれたり、網にかかった小さなカニが逃げられるような仕掛けがされていたりと、さまざまな工夫がされているそうです。

クイズの正解は実際に足を運んで確かめてみて!

次ページ→いよいよ越前がにの住む深海へ!

日々URALAからのお知らせをLINEで受け取れます!

1階へ降りると、メインである越前がにが住む深海300mです! 水槽の中には本物の越前がにが飼育されています。口元を動かしているのがよく見え、“冬の味覚”としての姿ではなく、懸命に生きる生き物としての姿を見ることができます。

越前がにがいるのは水槽の底の方ですが、目線を少し上げると何やら白いものがふわふわ浮いています。「これは“ゾエア”という、カニの赤ちゃんです。ゾエアは冬にしか見られないのでとても貴重ですよ!」と山口さん。大人になるとあんなに大きいのに、生まれたばかりのときはこんなに小さいんですね!

大人のカニになれるのは1%以下だそう。自然の厳しさを感じます

大画面で、ゾエアを拡大した姿も見ることができました

このミュージアム一番の目玉と言えるのが「かに漁チャレンジ」! 実際の漁港と同じ景色が360°投影された部屋で、越前がに漁を体験することができます。波の状態と漁場を選択したら、いざ、出港!

画面の指示に従い舵を切るものの、どれくらい回せばよいのか、加減が難しく、回しすぎてしまうこともしばしば……。“漁船を運転するのってこんな感じなのかな”と、ほんの少し越前がに漁の雰囲気を味わうことができました。

見学中に山口さんから、越前がにについてたくさんのことを教えてもらいました。そのうちのいくつかをご紹介します。実際に訪れた時に知りたいことがあったら、ぜひスタッフさんに聞いてみてくださいね!

――“甲羅に黒い粒々がついているカニは美味しい”と聞いたことがありますが、そもそもこの粒々は何ですか?

「カニビル」の卵です。カニビルは甲羅の固いカニに卵を産む習性があります。甲羅が固い=身が詰まっていて美味しいカニであることから、甲羅にカニビルの卵がついたカニは美味しいと言われているんですよ!

――越前がにが住んでいる深海の水はどれくらい冷たいんですか?

およそ0~2℃です。越前がにの水槽にはかなり冷たい水が入っています。浅海の魚が生きられる環境ではなく、もしそこに他の魚を入れたら死んでしまいます。逆に他の魚が生きている環境は越前がににとっては温かすぎるんです。

――昔はカニをおやつにするほど大量に獲れたそうですが、どうして今では貴重なものになったのでしょうか?

カニは成体になるのに10年以上の年月がかかるため、年々その数が少なくなってきていることが大きな理由だと思います。だからこそ、カニを守るための取り組みが必要なんですよ。

越前がにや近海の魚たちについて学べる『越前がにミュージアム』。生態、歴史、文化といった多角的な視点から越前がにについて徹底的に追究されており、新たな発見がたくさんありました! 今まであまり気にすることがなかったかもしれませんが、厳しい自然の中で長い年月をかけて成長するカニの生態や、福井におけるカニ漁の歴史の深さや工夫などを知ることで、“福井の冬の味覚”をもっと誇りに思えますよ!

今がまさに旬の越前がに。特集では、越前がにの基礎知識や美味しく食べられるお店をご紹介。さらに、超高速でカニを剥く名物女将にも会いに行ったので、あわせてチェックしてみて!

第1弾:福井が誇る越前がに解禁間近! ズボ? 聖子? 極? 基礎知識編

第2弾:越前がにを地元・福井で! 本場の味が楽しめるお店をご紹介!

第3弾:神技ならぬ“カニ技”は健在。名物女将むきむきみっちゃんとカニ剥き対決!

越前がにミュージアム

【住所】福井県丹生郡越前町厨71-324-1

【電話】0778-37-2626

【時間】9:00~17:00

【休日】火曜(祝日の場合は翌日)

※夏休み期間中は無休、11~3月は第2・4火曜休館

【料金】大人(中学生以上)500円、小人(3歳~小学生)300円

【駐車場】『道の駅 越前』内駐車場

【HP】あり

日々URALAからのお知らせをLINEで受け取れます!